Venise vue par Monet

National Gallery, Londres

Claude Monet à Venise

1er octobre - 7 décembre 1908

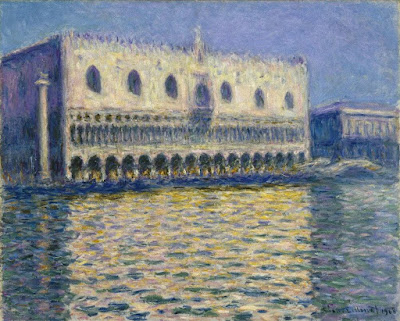

Venise, Le Grand Canal

Claude MONET 1908

Fine Arts Museum, San Francisco, California, USA

Saint Georges Majeur au crépuscule Claude MONET 1908 National Museum of Wales, Cardiff, GB | Les toiles que Monet a peintes lors de son unique voyage à Venise à l'automne 1908 sont parmi les plus connues et les plus populaires. Elles sont pourtant en nombre assez réduit : 37 toiles représentant une dizaine de sujets différents, pris à quelques centaines de mètres les uns des autres. "Bien que je sois enthousiasmé de Venise et que j'y aie commencé quelques toiles, je crains bien de ne pouvoir rapporter que des commencements qui seront uniquement des souvenirs pour moi", écrit-il au marchand d'art Gaston Bernheim le 25 octobre. De l'avis même de Monet, le peintre n'a réalisé "que des commencements" à Venise. Bien que les toiles aient été terminées en atelier par la suite, elles n'ont pas l'empâtement d'autres oeuvres qui ont donné au peintre bien des difficultés, comme les Cathédrales de Rouen. Monet ne savait pas en partant s'il aurait envie de peindre à Venise. Peut-être se méfiait-il de ce sujet rebâché par tous les peintres. Pour ne rien décider d'avance, il a préparé un envoi de quelques châssis, au cas où. Et puis, une fois sur place, voilà que Monet est "saisi par Venise". Après plusieurs jours de repérage, il est pris de l'urgence de peindre. |

| Dans la suite de vues vénitiennes qu'il réalise, on peut voir quelque chose du touriste qui veut emporter des images de son voyage. De fait, il jette son dévolu sur des thèmes consacrés - le palais des Doges, San Giorgio par exemple - sur la vue depuis son logement - le palais da Mula - ou sur des scènes typiques comme le rio de la Salute. Mais peu à peu, le séjour se transforme en véritable campagne de peinture, comme il en a déjà entrepris de nombreuses. Monet, le peintre de l'eau et des monuments, vit le choc d'une rencontre avec la ville qui confond les deux. Monet a 68 ans quand il découvre Venise. Il est déjà allé en Italie, mais seulement sur la Riviera, à Bordighera. C'est l'invitation d'une amie anglaise, Mary Hunter, qui dispose du palais Barbaro appartenant à Mrs Curtis, sur le Grand Canal, qui le décide à se rendre dans la Sérénissime. Le voyage comble de joie son épouse Alice : habituellement, tous deux ne s'éloignent guère de Giverny, où Monet explore les secrets de son étang aux Nymphéas depuis cinq ans déjà. |

|

| C'est grâce à Alice que nous connaissons les détails de ce séjour italien. Tous les jours, elle écrit à sa fille Germaine Salerou. Cette correspondance quotidienne a été publiée en 1986 par le petit-fils de Germaine Salerou (Philippe Piguet, "Monet et Venise", éd. Herscher). Les Monet arrivent à Venise par le train, le 1er octobre 1908. "C'est trop beau pour être peint ! C'est inrendable !" s'écrie Monet, en admiration. Mais bien sûr, il relève le défi. Dès que son matériel lui est livré et que le temps le permet, le 9 octobre, le voilà à la tâche. Sa journée est réglée par la course du soleil : à 8 heures, il est à San Giorgio Maggiore, face à la place San Marco. A 10 heures, il se rend place San Marco, en face de San Giorgio. Après déjeuner, Monet travaille sur les marches du Palazzo Barbaro. En fin de journée, Monet s'offre un moment de détente, il se promène en gondole avec Alice. Ils admirent le coucher du soleil et sont de retour à 19h. |

| Après les avoir accueillis pendant quinze jours, Mary Hunter est obligée de quitter Venise. Les Monet s'installent alors au Grand Hôtel Britannia, car Monet a "commencé à peindre des merveilles" sous les yeux admiratifs de sa femme. Enthousiasmé par le temps splendide, chaque jour, il met en train de nouvelles toiles. L'emploi du temps du matin ne change pas, l'après-midi, Monet peint "dans le canal" puis de la fenêtre de sa chambre. "La vue depuis nos fenêtres est merveilleuse, on ne peut rien rêver de plus beau et c'est tout pour Monet", raconte Alice. Les Monet apprécient le confort de l'hôtel et son "éclairage électrique vraiment magique. Monet voit ses toiles, c'est délicieux et vous ferait désirer l'avoir chez soi". Ils feront installer l'électricité à Giverny dès leur retour. |

|

Le Palais da Mula Claude MONET 1908 National Gallery of Art, Washington, USA | Plusieurs jours de mauvais temps font enrager Monet en le condamnant à l'inaction. Il parle de rentrer et de revenir l'année suivante ; le doute s'installe ; il trouve ses toiles mauvaises. Mais quand le soleil refait son apparition, Monet retrouve bientôt son ardeur au travail. Ces variations dans le moral se reproduisent plusieurs fois. Malgré ces interruptions, le travail avance, Alice est "heureuse de voir Monet si plein d'ardeur, et faisant de si belles choses, et, entre nous, autres que les éternels nymphéas". Ce n'est que le froid qui fait renoncer Monet, malgré la fourrure aimablement prêtée par Louis Aston Knight, jeune peintre Américain installé à Rolleboise, près de Giverny, et retrouvé par hasard à l'hôtel. |

| Le 3 décembre, Monet peint une dernière esquisse, une gondole. Le 7 décembre, c'est le retour, après deux mois de séjour dans la cité vénitienne. Ils ne devaient jamais revenir. La santé d'Alice se dégrade peu après leur retour. Elle meurt en 1911. Monet mettra longtemps avant de finir en atelier les toiles de Venise. En effet, il attend novembre 1910 pour se décider à en retoucher un certain nombre. Mais il laisse en l'état la dernière, la gondole, qu'il offre à son ami Georges Clemenceau. Elle est aujourd'hui conservée au musée des Beaux-Arts de Nantes. 29 toiles sont exposées quatre ans après le voyage, en 1912, à la galerie Bernheim-Jeune à Paris. L'exposition connaît un immense succès. Citons simplement le bel hommage de Paul Signac, plus jeune que Monet de 23 ans : "J'ai eu la joie de voir une grande part de vos oeuvres nouvelles. Et j'ai éprouvé devant vos "Venise", devant l'admirable interprétation de ces motifs que je connais si bien, une émotion aussi complète, aussi forte, que celle que j'ai ressentie, vers 1879, devant vos "Gares", vos "Rues pavoisées", vos "Arbres en fleurs", et qui a décidé de ma carrière... Toujours un Monet m'a ému. Toujours j'y ai puisé un enseignement, et aux jours de découragement et de doute, un Monet était pour moi un ami et un guide. Et ces "Venise", (...) je les admire comme la plus haute manifestation de votre art". |

|

Expo Venise

A l’occasion du centenaire du voyage de Claude Monet à Venise, la Fondation Beyeler a réuni seize des toiles vénitiennes du maître de l’impressionnisme pour une exposition évènement (jusqu’au 25 janvier).

La Fondation Beyeler, c’est l’un des grands musées de Bâle, la ville suisse limitrophe de la France et l’Allemagne à l’intense vie culturelle.

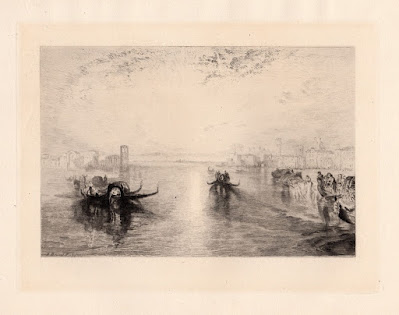

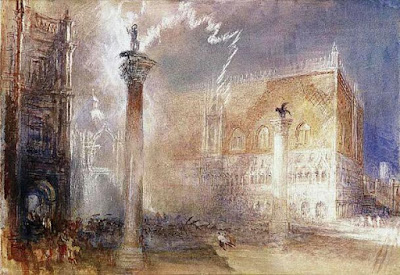

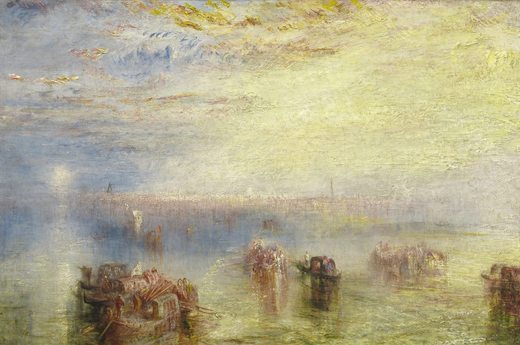

L’exposition Venedig (Venise en allemand) ne se borne pas à l’oeuvre de Monet. Elle brosse à travers 150 oeuvres majeures un large panorama de la façon dont les peintres ont rendu la cité des doges au cours de deux siècles d’histoire de l’art.

Chacun des artistes offre sa propre vision de la ville sur la lagune, des vues minutieuses et détaillées de Canaletto ou Guardi aux nuages de brume dorée d’un Turner, des bleus de Renoir aux violets de Monet, des contrastes de Manet aux tonalités exquises de Signac.

Et c’est peut-être cela qui, sans être propre à Venise, frappe à nouveau comme une évidence, toutes ces façons différentes d’appréhender la même réalité, en mettant le focus tantôt sur l’homme, le monument ou les éléments naturels, cette variété infinie de l’art, aussi multiple que la nature humaine.

Je remercie sincèrement les lecteurs alsaciens qui m’ont encouragée à aller voir cette exposition. C’était merveilleux comme toujours de voir en vrai les Monet connus à travers les reproductions, à chaque fois on s’étonne de ce qu’ils sont tellement plus beaux que leur image. Et c’était fantastique de découvrir les oeuvres vénitiennes de Sargent et de Whistler si différentes des portraits vus à Giverny.

La place des clichés

Voici à un chouïa près la vue qu’avait Monet lors de son séjour à Venise. Un concentré de clichés ! Toutes les images que l’on peut avoir en tête sur la cité des doges sont là, les gondoles, les poteaux bicolores pour les amarrer, les palais les pieds dans le Grand Canal, la coupole de l’église au loin…

C’est le paradoxe des clichés : quand ils s’appliquent à nous, ils nous paraissent stupidement réducteurs et mensongers. Mais sitôt que nous voyageons, les clichés nous ravissent. Quelle joie de découvrir que les lieux touristiques sont tels que nous les imaginions ! Car le cliché sélectionne des détails distinctifs, ces choses que l’on ne trouve pas ailleurs et qui justifient le voyage.

Autant que les clichés ces caractères distinctifs ont la vie dure, même à l’heure de la mondialisation. Alors même s’il se fait rare chez nous de croiser quelqu’un portant le béret, il y a toujours des terrasses de café en France, de la baguette et des croissants dans les boulangeries. Et à Giverny le pont japonais au-dessus de l’étang aux Nymphéas attend les visiteurs du printemps prochain et leurs appareils photos. Ils en prendront des clichés qui ne feront que renforcer l’aspect emblématique et populaire du jardin d’eau de Monet.

Le Palais des Doges

Cent ans après, c’est un jeu prenant de chercher les motifs de Monet à Venise. Le plus facile à trouver, c’est l’incontournable palais des doges. Il n’a pas pris une ride : les monuments ont l’avantage de bien vieillir, à grands coûts de ravalements et d’échafaudages.

Pour cette vue il semble que Monet se soit placé à peu près au milieu du Grand Canal. Il peignait depuis une gondole que le gondolier tâchait de maintenir au même endroit.

On imagine l’incongruité de cet esquif immobile au milieu du trafic sur le canal. On imagine les secousses et le balancement au passage des bateaux plus importants. Il fallait toute l’habitude de la peinture depuis une barque qu’avait Monet pour parvenir à travailler dans une embarcation aussi frêle.

Monet peignait le palais ducal dès 8 heures du matin, soit trois heures plus tôt que sur la photo.

L’ombre du tableau est plus marquée, et le soleil bas donne une lumière plus chaude.Le palais se reflète-t-il aussi somptueusement dans le grand canal au petit matin ? On cherche les reflets sur la photo.

Mais c’est le même ciel orné de nuages fins qui sert d’écrin à ce bijou de lumière.

Centenaire du voyage de Monet à Venise

Voilà tout juste cent ans, Monet rentrait de Venise au terme d’une campagne de peinture de plus de deux mois. Oh, bien sûr, au départ, il n’était pas vraiment dans ses intentions de travailler pendant son séjour dans la cité des doges, ni d’y rester si longtemps. Mais quand même, Monet avait pris la précaution d’expédier quelques caisses de matériel au cas où.

Pourquoi envoyer des châssis vierges, des brosses et des tubes de peinture dans une ville comme Venise, qui n’est pas un coin perdu de campagne ou de bord de mer, mais une ville bourrée de peintres où l’on pouvait se procurer tout cela ?

La réponse qui s’impose est que Monet avait ses habitudes et qu’il n’avait pas trop envie d’en changer. Malgré cette précaution il lui a tout de même fallu se rendre chez le marchand de couleurs pour se réapprovisionner après un mois de travail, comme le rapporte sa femme Alice dans une lettre le 1er novembre 1908.

Le portrait qu’Alice nous laisse de lui à travers sa correspondance avec sa fille Germaine pendant ce voyage est éloquent sur le chapitre des habitudes.

Monet s’oblige à des horaires de travail aussi rigoureux que la vie monastique, car le peintre alterne les motifs toutes les deux heures pour en rendre l’effet de lumière.

Le plus amusant, ce sont les habitudes alimentaires : Alice prie sa fille de faire venir de Vernon de la volaille, du beurre, de la marmelade d’oranges anglaise… Toutes ces provisions sont destinées à être consommées lors du séjour qu’elle et Monet feront chez Germaine sur le chemin du retour. Mais la date de ce retour, maintes fois pressentie, se voit sans cesse reportée, si bien que le poulet vernonnais arrive à Cagnes-sur-Mer bien avant les Monet…

Pour en revenir aux toiles, le peintre avait donc préparé un certain nombre de châssis de différentes tailles, qu’il a utilisés au gré de ses besoins au cours de son séjour. Les dimensions s’échelonnent de 55 cm pour la plus petite cote à 100 cm pour la plus grande.Monet doit faire face à la diversité des motifs de Venise, tantôt éloignés, tantôt manquant de recul, et à la contrainte d’un matériel en quantité limitée.

Le livre Monet et Venise de Philippe Piguet (éditions Herrscher) qui vient d’être réédité à l’occasion des cent ans du voyage, présente la totalité des tableaux faits pendant le séjour.

Au fil des pages on « voit » Monet piocher dans sa provision, choisir une toile plus grande ou plus petite, la placer à l’horizontale ou à la verticale…

Plus question d’habitudes cette fois, mais de cet instant qui précède l’acte de peindre. Et c’est assez émouvant d’imaginer Monet juste avant qu’il ne pose la première touche de couleur sur la toile blanche, en proie aux préoccupations qui sont celles de tous les peintres, quelles dimensions donner à l’oeuvre, quel cadrage ? Cet instant où la toile est encore vierge devant lui. L’instant d’après, dès le premier coup de pinceau, il va en faire un Monet.

Précautions oratoires

En 1908, Claude Monet fait, en compagnie de sa femme Alice, un séjour à Venise d’où il rapporte plus de trente toiles, pour la plupart inachevées. L’état de santé de son épouse, sa mort en 1911, le chagrin qu’il en éprouve l’empêchent longtemps de finir les tableaux. Ce n’est qu’en 1912 qu’il expose enfin ses Venise à Paris.

Monet a alors 71 ans. Il est en pleine gloire depuis plus de vingt ans.

Si, à ses débuts, il était de bon ton de railler sa peinture, en 1912 c’est devenu un sacrilège. D’avance, la critique et le public lui sont acquis. Dès l’ouverture de l’exposition, c’est l’enthousiasme : « succès triomphal », résume Le Figaro. Les commentaires rivalisent dans la louange, exprimée dans le style fleuri du début du siècle.

Difficile, dans le flot des éloges qui jaillissent de toutes parts, d’oser un avis moins absolu. Louis Vauxcelles, le célèbre critique du Ruy Blas qui a inventé les mots « fauvisme » et « cubisme », s’y risque pourtant. La quantité de précautions oratoires dont il s’entoure est tout à fait frappante. Elle laisse entrevoir, mieux que les cris d’admiration peut-être, l’icône que Claude Monet est devenu.

On se pressera à la galerie Bernheim et l’enthousiasme ne quittera pas, quinze jours durant, le diapason le plus haut. Toutefois, quelques personnes (de celles qui peut-être aiment et admirent le plus profondément le grand homme à qui nous devons tant de joie, le successeur de Claude Lorrain, celui qui dessilla les yeux de Manet et qui fut l’éducateur technique de tous les peintres d’aujourd’hui) ne ressentiront pas devant ces « Venise », le coup au coeur qu’on éprouve en voyant la « Cabane des douaniers à Varangeville », les « Débâcle », ou les « Rochers de Belle Isle ». Loin de moi la pensée de critiquer un des coloristes dont notre pays s’enorgueillit ; mais il est loisible, je pense, de préférer tel ou tel moment de sa glorieuse évolution. Je sens bien l’effort admirable que Claude Monet a tenté pour se renouveler, et je sais qu’il est et demeurera le maître de la lumière.

Mais, tout de même, je songe à l’architecture des palais vénitiens de Canaletto.

(Cité par Philippe Piguet in Monet et Venise)

On sent bien surtout l’effort lamentable que fait Vauxcelle pour essayer de parer d’avance les réactions indignées que va lui valoir sa prise de position à contre-courant. Pour éviter le crime de lèse-majesté, il multiplie les protestations d’admiration, les comparaisons flatteuses, il minimise la portée de ses réticences. Un vrai cours de diplomatie.

Monet à Venise

Aller ou ne pas aller à Venise ? Pendant tout le mois de septembre 1908, Claude Monet se pose la question.

Alice et lui sont invités par une amie anglaise, Mary Hunter, qui dispose du palais Barbaro, sur le Grand Canal. L’occasion est belle, à 68 ans, de découvrir enfin Venise.

Mais jusqu’à la dernière minute, Monet tergiverse, et Alice tremble, elle qui rêve depuis toujours de ce voyage avec lui.

Enfin, le 29 septembre, ils quittent Giverny pour la Gare Saint-Lazare, où ils dorment à l’hôtel Terminus. Le 30 au soir, ils prennent le train de nuit à Paris, et le 1er octobre, après s’être levés à l’aube pour découvrir les paysages traversés par le train, ils arrivent dans la célèbre lagune.

Monet et son épouse prévoient d’y rester un mois, mais le peintre va bientôt être si absorbé par la peinture que le départ sera sans cesse repoussé. Rentrer ou ne pas rentrer à Giverny ?

-----------------------------------------------------

VENISE: MONET PEINT SAN GIORGIO

7 DÉCEMBRE 2010

Le séjour des MONET se prolongeant ils quittent le palais Barbaro où ils avaient été invités et louent une chambre à l'hôtel Britannia, près de San Marco, à l'entrée du Grand Canal. De sa fenêtre, Monet a une superbe vue sur l'île San Giorgio Maggiore. Tranquillement installé à l'abri de la foule, il en esquisse 4 vues qui, comme les autres toiles, seront reprises, par la suite, dans son atelier de Giverny.

Fidèle à son idée de représenter les reflets et "l'enveloppe" des choses, il réalise des variantes qui ne différent que par leur teinte générale et l'atmosphère qui s'en dégage. Le cadrage et les bâtiments sont quasiment les mêmes, comme s'il s'agissait de photographies prises sur pied !

==========================================================================