1 milliard d'euros: valeur des tableaux volés à des Juifs par les nazis et retrouvés dans un appartement

latribune.fr

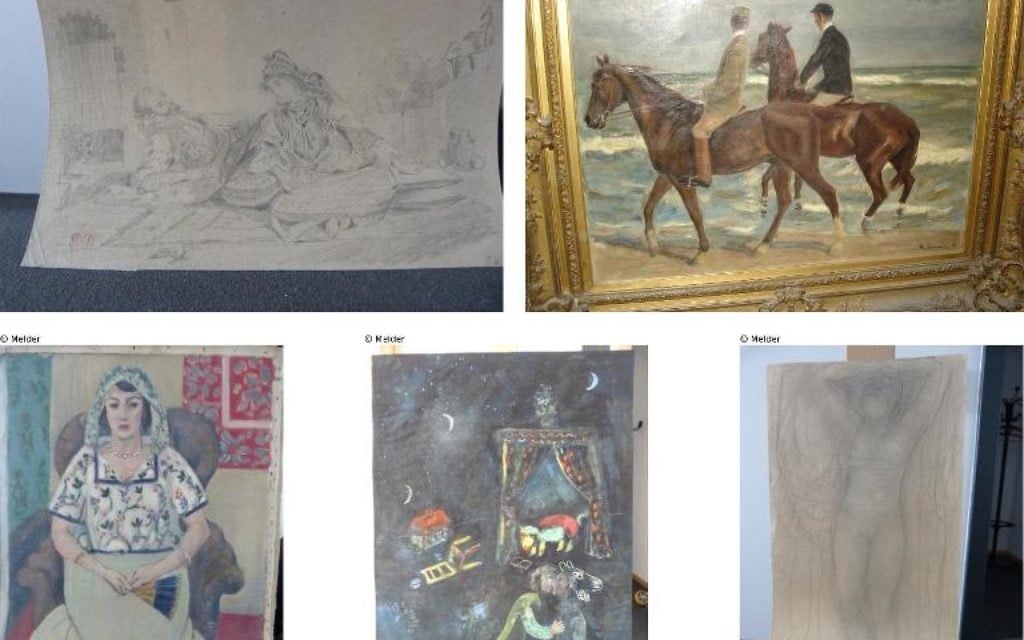

Un milliard d'euros. C'est la valeur estimée de 1.500 toiles de maitres découvertes en 2011 dans un vieil appartement insalubre de Munich, selon l'hebdomadaire allemand Focus. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Après deux ans d'expertise dans le plus grand secret, les enquêteurs ont découvert qu'il s'agissait d'œuvres confisquées ou rachetées à bas prix à des Juifs durant la période nazie en Allemagne.

Du Matisse, du Chagal et du Picasso en bas de laine...

L'octogénaire chez qui ces œuvres ont été retrouvées les cachait là depuis 50 ans après les avoir reçues de son père. Parmi elles, on compte des toiles de Matisse, Picasso, Chagal, ou encore les peintres allemands Emil Nolde, Franz Marc, ou encore Max Beckmann. Durant toutes ces années, elles ont servi de bas de laine à cet héritier peu regardant, qui en vendait régulièrement pour vivre. Il a fini par être repéré par le fisc allemand suite à des agissements suspects lors d'un voyage en Suisse.

Juste avant la perquisition de son appartement, il avait d'ailleurs vendu aux enchères une peinture de Max Beckmann pour 864.000 euros, selon le Spiegel. Meike Hoffman, l'historien qui s'est chargé de l'estimation de cette collection totalement inédite, tente depuis 2011 de retrouver les anciens propriétaires de ces œuvres.

... légué par un père marchand d'art nazi

Au cours de son enquête, le magazine Focus a découvert que Hildebrand Gurlitt, le père du solitaire octogénaire, avait en fait travaillé pour les nazis à la recherche des œuvres d'art détenues par les Juifs.

Au départ peu apprécié des nazis notamment à cause d'une grand-mère juive, sut grâce à ses innombrables contacts et à ses immenses connaissances artistiques se rendre indispensable auprès des dignitaires du IIIe Reich. Il fut ainsi notamment chargé par le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, de vendre dans des pays étrangers des tableaux d'"art dégénéré", comme l'appelaient les nazis, exposés dans des musées allemands.

Après la seconde guerre mondiale, il avait réussi à s'en sortir en expliquant avec succès aux autorités que sa grand-mère était elle même juive, et que s'il a bien travaillé en partie pour les nazis, il avait aussi aidé certains Juifs à financer leur fuite en leur rachetant leurs œuvres. Ses détracteurs, eux, l'accusaient d'avoir profité de l'état de faiblesse des Juifs concernés pour les avoir sur le prix.

Rendre les œuvres d’art volées par les nazis, l'histoire d'une enquête monumentale

Près de 100 000 objets culturels spoliés aux familles juives par les nazis ont été transférés de la France vers l’Allemagne durant l’Occupation. Aujourd’hui, les historiens continuent de chercher les traces des propriétaires.

Dans un train à destination de Zurich, un vieil homme a les yeux perdus dans le vague. Son air absent intrigue les douaniers, qui procèdent à un contrôle. Ils trouvent 9 000 euros en liquide et des faux papiers. Une banale affaire de fraude fiscale, pensent-ils alors, loin de se figurer l’incroyable histoire derrière cette fausse identité.

Quatre ans d’enquête plus tard, en 2014, les policiers débarquent au domicile du vieil homme. Et tombent des nues. Un véritable trésor trône dans cet appartement loué à Munich, éparpillé entre les boites de conserve périmées et les déchets. Près de 1 500 œuvres d’art. Des tableaux de Picasso, Renoir, Matisse, Monet, Cézanne, ou encore Chagall peuplent ce taudis. Comment ? Pourquoi ? Le vieil homme n’était autre que Cornelius Gurlitt, le fils du marchand d’art d’Hitler. Les œuvres, des témoins d’un pillage systématique et organisé au sommet de l’État. Alors que l’on déportait les Juifs vers les camps de la mort, les tableaux rejoignaient les salons cossus des dignitaires nazis.

Une poignée d’historiens s’affairent à réparer comme ils le peuvent. Ils cherchent les propriétaires des œuvres pour rendre ce pan d’histoire aux victimes. Un titanesque travail d’enquête, qui nécessite des journées entières à plonger dans des archives, à scruter les détails d’un tableau, à passer des coups de fils pour retrouver les descendants, les survivants. Emmanuelle Polack, historienne de l’art, est l’une de ces chercheuses qui luttent contre l’oubli. Ancienne membre de la Task Force Gurlitt, cette équipe spécialement composée pour restituer les tableaux trouvés chez Cornelius Gurlitt, elle travaille aujourd’hui pour le musée du Louvre. Sa mission : chercher, en coordination avec les huit départements du Louvre, la provenance des œuvres volées qui sont conservées au musée.

Emmanuelle Polack, historienne de l'art, est chargée de retrouver la trace des propriétaires des œuvres d'art volées par les nazis .

Entre 1940 et 1945, près de 100 000 objets culturels volés aux familles juives sont transférés de France vers l'Allemagne. Comment se déroulent ces pillages et ces spoliations ?

Le 14 juin 1940, Paris voit défiler les soldats allemands. Une semaine plus tard, les autorités occupantes visitent déjà les galeries d’art et les appartements des grands collectionneurs, comme le rapportent des archives de la préfecture de police. Dès juillet 1940, les propriétaires d’œuvres de plus de 100 000 francs doivent les signaler aux autorités occupantes. Cela permet d’avoir une cartographie des biens très rapidement. De nombreux Juifs, qui se sentent protégés par leur nationalité française, vont aller les déclarer eux-mêmes à la Feldkommandantur. Comme pour le port de l'étoile jaune, les optimistes se manifestent, les pessimistes restent discrets. Et l’histoire, malheureusement, donnera raison à ces derniers.

Dans un premier temps, l'ambassade d'Allemagne dirige les opérations et stocke les œuvres dans ses caves. Mais elles débordent vite. Ces tableaux et objets volés atterrissent alors dans des salles du Louvre, et, quand cela ne suffit plus, dans les salles du musée du Jeu de Paume.

Le régime de Vichy se met à organiser lui-même la spoliation des œuvres d’art...

Il y a des protestations dans un premier temps. Mais très vite, en France, le commissariat général aux questions juives participera à ces vols organisés. Les magasins d'antiquité et les galeries d'art seront « aryanisés » : on dépossède les Juifs pour mettre leurs biens entre les mains d’« Aryens ». Un État-major allemand dédié à la confiscation du patrimoine artistique, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) voit le jour. Les ordonnances allemandes et les lois de Vichy rendent ainsi possible, en toute légalité, le transfert d’environ 100 000 œuvres sur le territoire du Reich.

Que deviennent les œuvres ?

Une partie est vendue à l'hôtel Drouot, qui est la grande place du marché de l'art à Paris à l’époque. Pendant l’Occupation, alors même que des familles juives sont déportées, ce marché est en fait en plein boom économique. C’est étonnant, quand on a l’habitude de parler des pénuries vécues par la population... Mais la clientèle afflue. Les autorités occupantes entendent faire de bonnes affaires. Avec un reichsmark très élevé et un franc très bas, les dignitaires nazis ont beaucoup d’argent. Ils ramènent les œuvres sur le sol allemand pour leurs collections personnelles. D’autres veulent échanger l'argent gagné sur le marché noir avec des produits manufacturés. En temps de crise, l'art est une valeur refuge. Et les marchandises spoliées sont légion.

Butin nazi récupéré par les troupes américaines en 1945 au château Schloss Neuschwanstein, en Bavière. Le capitaine James Lorimer (2ème à gauche) a joué un rôle central dans l'identification et le retour en sécurité des œuvres d'art pillées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Quelles sont les œuvres recherchées ?

À l’époque, seules les œuvres classiques sont considérées comme dignes du Reich. À Munich, la Maison de l’art allemand expose des canons du genre, des sculptures de femmes aux courbes harmonieuses célébrant la beauté des Aryennes, face à des guerriers musculeux représentant les hommes dans toute leur virilité. Hitler en personne avait participé au choix des œuvres. Ce goût officiel se reflète dans les ventes de l’hôtel Drouot, où l’on s’arrache les tableaux classiques de l’École du Nord (Rembrandt, Vermeer, Rubens). En parallèle, tout l'art contemporain de l’époque est considéré comme dégénéré. D’ailleurs, la côte des tableaux de Picasso et de Matisse est divisée par neuf pendant l'Occupation, alors qu’elle était très importante avant-guerre.

En 1937, à Munich est inaugurée une exposition d’« art dégénéré » où près de 700 œuvres modernes sont présentées comme les symptômes d’un art malade. Ils sont accrochés côte à côte dans une scénographie contraignante, où tout est fait pour susciter le dégoût de la population. Leurs prix en reichsmark gonflés par l’inflation sont affichés dans l’idée de choquer.

Cela n’empêche pas certains petits malins d’en profiter. Hildebrand Gurlitt, l’un des principaux marchands d’art d’Hitler, vient régulièrement à Paris pour faire son marché. Il y achète des œuvres classiques pour le musée de Linz et des œuvres contemporaines pour sa propre collection. Les critères esthétiques du IIIe Reich sont valables pour le peuple. Pas pour ceux qui s'y connaissent et qui vont faire de belles affaires.

Dès 1944, une première commission de restitution est créée. Environ 45 000 œuvres sont rendues aux Juifs en France. Comment cela se passe-t-il ?

Dans l'immédiat après-guerre, certaines familles juives rescapées demandent les œuvres d'art spoliées. En France, cette restitution est possible grâce aux nombreuses archives disponibles, que l’on doit beaucoup à une personne : Rose Valland. Pendant l’Occupation, elle est attachée de conservation bénévole au Jeu de Paume, devenu alors le principal lieu de stockage des œuvres d’art confisquées. Clandestinement, elle va faire l’inventaire des œuvres qu’elle voit passer par les salles du musée, renseignant quand c’était possible le nom des propriétaires de ces œuvres. À la fin de la guerre, cette courageuse conservatrice est promue capitaine de l’armée française, et va parcourir l’Allemagne à la recherche des biens spoliés.

Autre fait intéressant dans ce mouvement de restitution : si les Britanniques, les Américains et les Français vont vouloir rendre les œuvres aux particuliers, les Russes les considèrent comme des trophées ou des butins de guerre. Les œuvres rejoignent les musées soviétiques.

Entre les années 1950 et 1980, l’élan de restitution des œuvres s’épuise. Pourquoi ?

L’empathie avec le déporté qui revient de Buchenwald ou d’Auschwitz est de très courte durée. Un antisémitisme virulent revient hanter le pays dès les années 1950. Débute alors une période que j’appelle les trente silencieuses. Jusqu'aux années 1980, on parle très peu de la Shoah. Il faut attendre la mini-série Holocauste avec Meryl Streep, aux États-Unis, pour que l'on recommence à s’y intéresser. En 1995, Jacques Chirac reconnaît pour la première fois la participation du régime de Vichy à l'extermination des Juifs de France lors de la commémoration de la rafle du Vel’ d'Hiv’. Ce n'est pas si lointain ! Les publications se multiplient alors sur le sujet.

![Rose Valland, capitaine Beaux-Arts en mission en Allemagne [1945-1954]. Rose Valland, capitaine Beaux-Arts en mission en Allemagne [1945-1954].](https://static.nationalgeographic.fr/files/styles/image_3200/public/rose-valland-connexe-oeuvres-dart-manon.webp?w=760&h=1307)

Rose Valland, capitaine Beaux-Arts en mission en Allemagne [1945-1954].

Dans les années 1990, ce mouvement de restitution des œuvres reprend.

Oui, notamment parce que le journaliste Hector Feliciano jette un pavé dans la mare en 1995, en publiant une grande enquête sur les œuvres volées par les nazis. Elle incrimine notamment les musées français, soulignant leur immobilisme dans cette affaire. Depuis 1949, les musées nationaux sont les dépositaires de 2000 œuvres identifiées comme ayant une origine douteuse. Ils ont pour mission de retrouver les propriétaires. Ces œuvres sont labellisées « MNR », « Musée Nationaux Récupération ». Désormais, les musées sont obligés d'être pro-actifs dans la recherche de provenance. Ils ne peuvent plus se contenter d’attendre les demandes de familles.

Entre 1994 et 2021, la France a restitué 129 œuvres d'art gardées dans les musées et estampillées MNR. Aujourd’hui, il reste 1743 MNR gardés au Louvre. Comment procédez-vous pour trouver leur provenance?

Nous nous appuyons sur les archives. Les spoliations sont documentées, notamment grâce à Rose Valland et à l'État-major chargé des confiscations d'œuvres d'art des propriétaires juifs, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). Parfois, la provenance est renseignée : une aubaine pour nous ! Mais c’est très rare. Sinon, nous connaissons les dimensions et l’état des œuvres. C’est un point de départ pour ensuite croiser les données avec des réclamations de famille, ou d’autres documents qui pourraient éclairer la provenance de l’œuvre.

C’est ainsi que vous avez pu retrouver et restituer, parmi d’autres, le Portrait de femme assise, de Thomas Couture.

Oui. L'œuvre se trouvait dans la collection douteuse de Cornelius Gurlitt, le fils du marchand d’art d’Hitler. Sa provenance n’était pas mentionnée dans les archives. Alors j'ai constitué un corpus des collectionneurs de Thomas Couture. Dans les archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, j’ai trouvé une lettre de réclamation de l’actrice Béatrice Bretty, compagne de Georges Mandel, homme d’État juif assassiné par la milice française, qui demandait à ce qu’on lui rende cette œuvre. Elle y écrivait : « Je me souviens que dans le décolleté de cette femme assise, il y avait un petit trou ». Nous avons pu vérifier qu'il y avait un accident au niveau du décolleté et remettre l’œuvre à la famille. Ce sont bien souvent de jolis moments. Car nous restituons beaucoup plus qu’un tableau : nous remettons des souvenirs, une partie de l’identité de la famille.

Dans les discussions autour des restitutions d’œuvres d’art, les détracteurs de ces procédés craignent qu’ils déclenchent un « effet domino » qui finirait par démanteler les musées, comme l’explique le dossier de National Geographic du mois de mars 2023.

Je ne crois pas à l’effet « boîte de Pandore ». D’une part parce qu’il nous serait impossible de restituer tous les biens acquis par les nazis : nous n’avons pas les moyens de connaître la provenance de milliers d’œuvres qui n’ont pas été réclamées par les familles ni consignées dans des archives. Pour les œuvres acquises pendant la colonisation, ce n’est pas de mon ressort. D’ailleurs, le ministère de la Culture souhaite des lois distinctes pour encadrer ces différentes restitutions. Je constate néanmoins que les jeunes générations ont un vrai engouement pour le sujet des restitutions en général, avec une volonté de visiter des musées propres et transparents. Notre honneur est de contribuer à rendre cela possible.

==================