Exposition Manet et Degas au musée d’Orsay : 6 chefs-d’œuvre en face à face

Entre Manet et Degas, de formations et de tempéraments différents les affinités des sujets ne manquent pas : des courses de chevaux aux scènes de café, de la famille à l’intimité de la toilette, de la guerre aux scènes de plage…

Exposition « Manet-Degas » : 4 tableaux à ne pas manquer

ENTRETIEN. Stéphane Guégan, l’un des commissaires de l’exposition-événement du musée d’Orsay, décrypte en exclusivité quelques œuvres clés. Un éclairage passionnant.

Par Florence ColombaniTemps de lecture : 5 min

« I

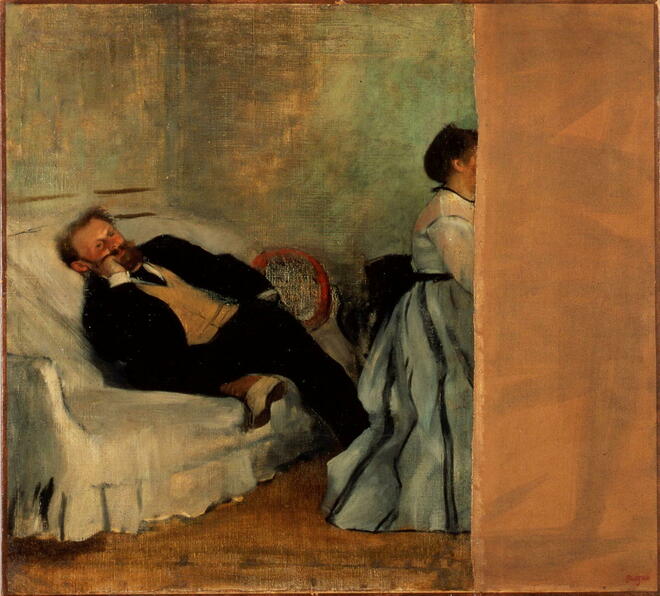

Édouard Manet et sa femme, par Edgar Degas, Kitakyushu Municipal Museum of Art, Japon

« Ce tableau date de 1868-1869, époque où les deux peintres sont proches : Manet invite même Degas à l'accompagner à Londres pour tâter le terrain du marché anglais. La musique est un élément important. L'amitié des artistes s'est tissée au fil de soirées musicales chez les Morisot, chez les Stevens… Suzanne, l'épouse de Manet, a d'abord été le professeur de piano des frères Manet avant d'épouser Édouard en 1863. C'est en gage d'amitié que Degas peint ce tableau où l'on voit Suzanne à son clavier et Manet se délectant de la musique.

La référence à l'iconographie hollandaise est claire, comme une harmonie des chœurs autour d'un clavier. Suzanne est originaire des Pays-Bas, Degas a dû penser que cette iconographie lui conviendrait. Pourtant, l'apparence physique qu'il donne à Suzanne déplaît fortement à Manet, qui décide de mutiler le tableau. Degas entre alors dans une de ces colères noires dont il était coutumier, il récupère le tableau et restitue à Manet une nature morte, peut-être ce panier de noix que nous exposons juste à côté. Voici donc une toile qui nous laisse devant l'énigme d'un premier conflit ouvert.

Degas, déjà réaliste, était peut-être allé très loin dans l'exactitude de la représentation de Suzanne. Manet, au contraire, dans son propre tableau de son épouse au piano, est plus poétique, il suggère le charme, la beauté particulière de Suzanne. Au regard des règles de l'époque, ce mariage est presque un déclassement, Manet a dû surmonter bien des conventions. D'où sans doute sa susceptibilité – que Baudelaire évoque dans sa correspondance. Cela dit deux choses : que Manet est très attaché à Suzanne et à l'image publique que l'on peut donner d'elle, et que Degas est déjà capable d'aller très loin dans le réalisme du portrait. »

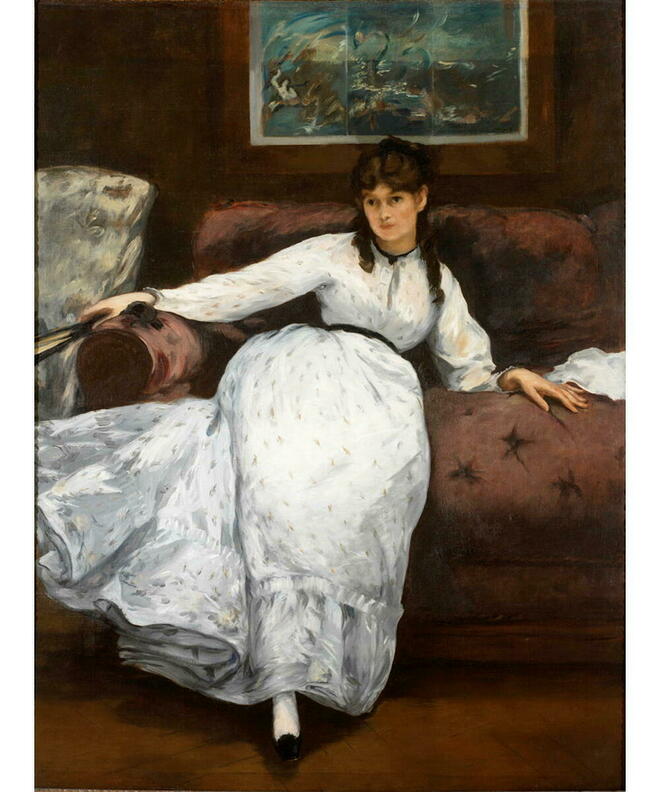

Le Repos, par Édouard Manet. Bequest of Mrs. Edith Stuyvesant Vanderbilt Gerry, Rhode Island School of Design Museum, Providence, États-Unis

« Quelle œuvre exceptionnelle ! Ce tableau date de 1870. Il fait écho au célèbre Balcon où Manet représentait sa future belle-sœur, une femme dont il était très proche, une grande peintre, Berthe Morisot. Ici, le visage est moins dur, moins tendu que dans Le Balcon où Berthe était – le mot est d'elle – « une femme fatale ». Nous sommes dans un intérieur avec en arrière-plan comme une estampe japonaise. Manet, sans abandonner les critères de la peinture réaliste, nous fait entrer dans la rêverie de cette jeune femme.

C'est aussi l'occasion de montrer comment les femmes de son cercle ont pu à la faveur du Second Empire définir une existence qui n'est pas tout à fait celle que prescrit le code de la vie bourgeoise. Une existence plus libre, plus affirmée… à tel point que ce tableau a été perçu à l'époque, au Salon de 1873 où il est exposé, comme légèrement indécent. Ce thème du repos est lesté de soupçon. Et puis la jeune femme glisse vers nous au lieu d'être calée dans le divan. Regardez ces mains presque inachevées, très effilées. Ici, l'éventail n'est pas justifié par la scène, mais c'est un accessoire poétique. C'est une ode à la jeune femme moderne, profonde et poétique. »

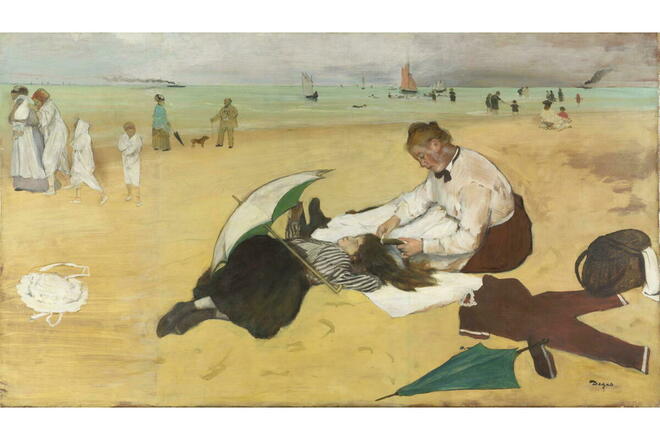

Bains de mer, petite fille peignée par sa bonne, par Edgar Degas. The National Gallery (Royaume-Uni, Londres)

« Ce tableau permet à l'exposition de se pencher sur le destin impressionniste des deux artistes. Manet semble – par sa peinture, ses sujets, sa clarté – annoncer l'évolution des cadets – Monet, Renoir, Pissarro. Degas, lui, devient un des acteurs centraux de l'impressionnisme, mais en modifiant à peine son langage formel, alors même qu'il expose ses pastels et ses peintures au milieu de l'œuvre des impressionnistes.

À la fin des années 1860, Manet et Degas se voient beaucoup, y compris dans le nord de la France, sur les lieux de la villégiature bourgeoise. Ils envisagent même d'écouler leurs « produits » sur le marché londonien où on s'intéresse à ces vues de cités balnéaires. Degas s'est laissé inviter par les Morisot pour aller produire ce type d'images dans le sillage des plages de Boudin, mais en montrant autrement les mœurs balnéaires.

C'est un vrai chef-d'œuvre que ce tableau venu de la National Gallery, avec ce beau thème de la longue chevelure (un thème qui reviendra beaucoup dans les pastels tardifs de Degas), exprimé avec une grande douceur dans la scène centrale. On observe tout autour des notes plus incongrues, dissonantes : ces enfants à qui on vient d'imposer le bain de mer (à l'époque, on recommandait le bain très froid car on le croyait bon pour la santé), la rencontre d'une femme à parapluie et d'un monsieur avec son chien… C'est ce que Duranty appelle « le clair-obscur social ». Chez Degas, il y a toujours une note qui trouble la narration, le climat psychologique, un rappel du fait que la vie moderne est du côté de l'imprévu, de l'hétérogénéité. »

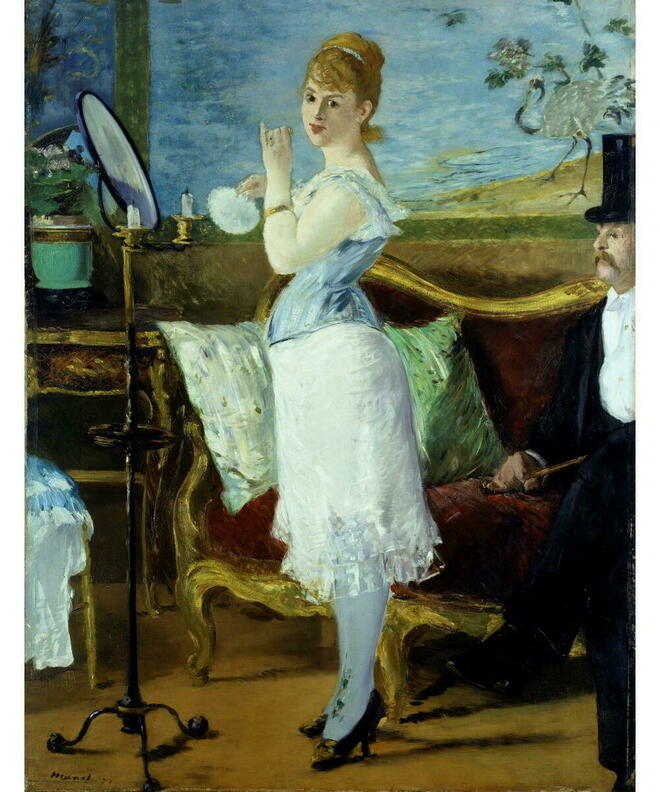

Nana, par Édouard Manet. Hamburger Kunsthalle, Hambourg, Allemagne

« C'est à partir de L'Assommoir que Manet invente cette figure de Nana qui n'est qu'en puissance dans le roman de Zola. Manet insistera auprès des journalistes pour dire qu'il n'est pas à la remorque du texte, au contraire. Il se projette déjà dans ce que Nana va devenir, quand finalement Zola lui consacrera un roman. Ce tableau fait apparaître la dette de l'artiste envers toute une imagerie du XVIIIe siècle. Ça commence par les accessoires dont certains lui appartenaient (comme certains collectionneurs de l'impressionnisme, il est allé jusqu'à acheter du mobilier rocaille). Ces courbes et contre-courbes s'associent plastiquement à la figure centrale.

On retrouve cette allure féminine souveraine, impudique, qu'il avait su magnifiquement exploiter dans Olympia en 1865. Nana n'est vêtue que de ses sous-vêtements, elle est montrée à sa toilette à la manière d'un portrait de la Pompadour. Le paravent japonais avec cet étrange volatile, et puis les bougies éteintes signalent que nous sommes chez une courtisane. Le regard est magnifique, il fait du spectateur son complice aux dépens du personnage masculin qui est coupé par la toile, placé dans une situation inconfortable et humoristique. Ce n'est pas le mâle dominant cher à notre époque, mais une figure dominée par la beauté de Nana. Le rapport de force s'inverse, c'est la femme qui dicte la circulation du désir. »

================