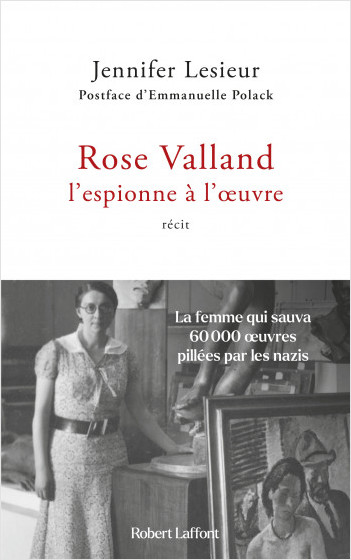

A l’occasion de la sortie de Rose Valland, L’espionne à l’oeuvre de Jennifer Lesieur, j’avais envie de vous parler un peu plus des livres autour de la spoliation des biens juifs par les nazis. Mais qu’est-ce que c’est ?

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Allemands se sont mis en tête de piller les œuvres d’arts dans les pays qu’ils envahissaient. Le but d’Hitler était d’ouvrir un musée dans sa ville natale. Si les premières cibles étaient les musées, très vite, ce sont les collections des particuliers et des galéristes Juifs qui ont été pillées. C’est une période de l’Histoire peu connue mais qui continue, aujourd’hui encore, à avoir des répercussions sur les descendants des victimes.

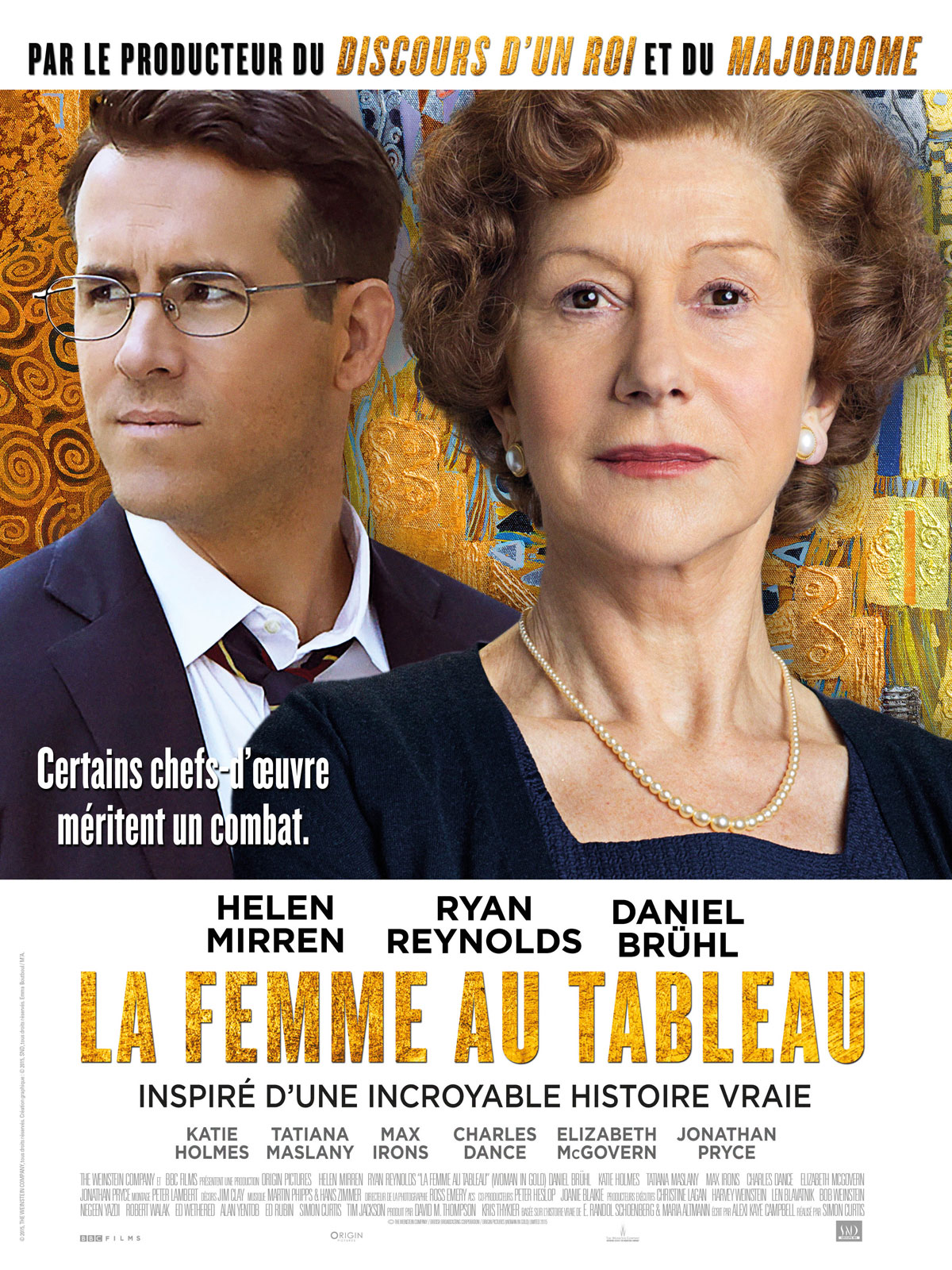

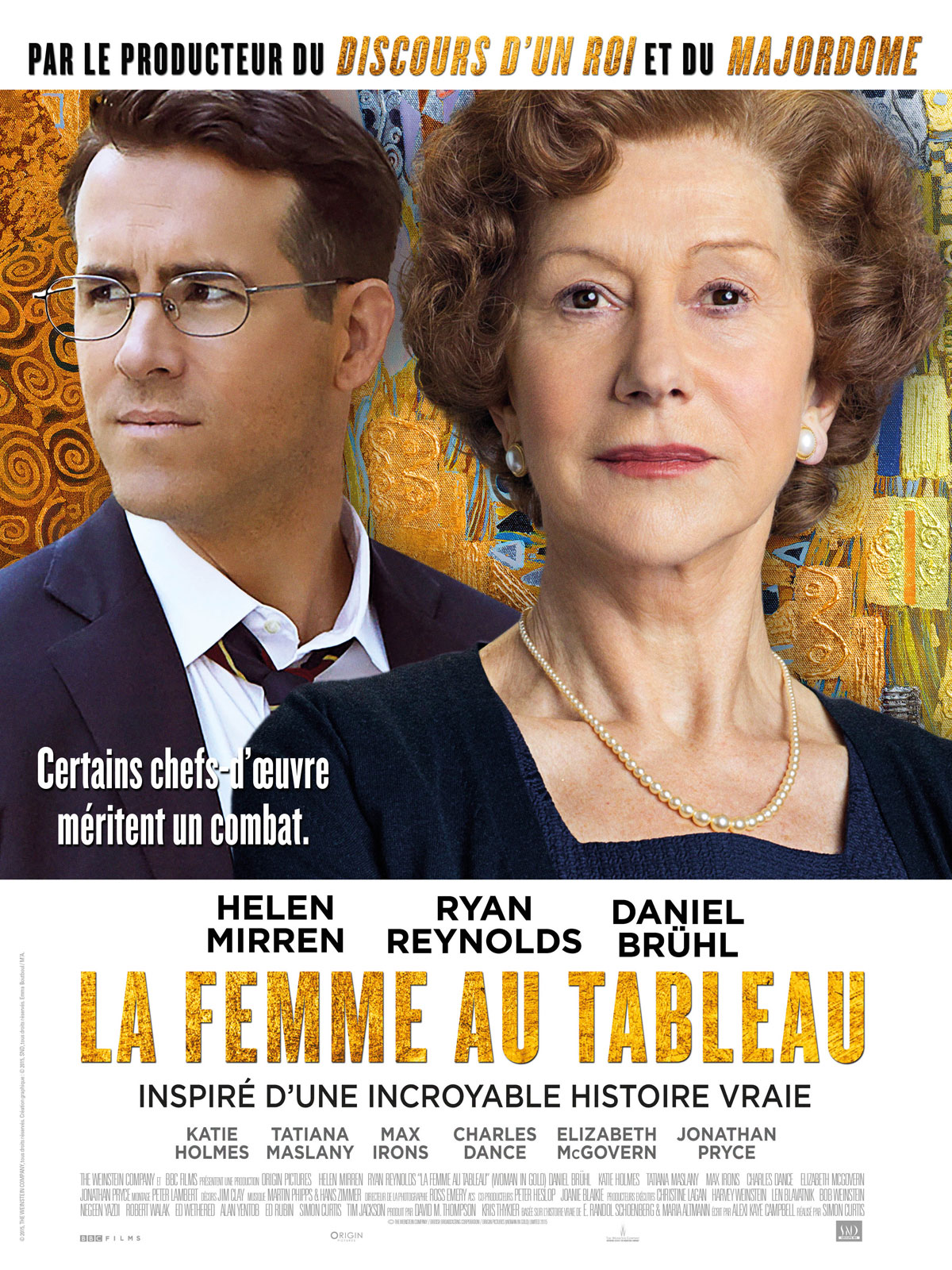

C’est le film La Femme au Tableau (que je vous présente plus bas), qui m’a fait découvrir ce sujet et qui a débuté ma soif de connaissance. J’ai cherché et lu tous les livres disponibles sur ce thème et sélectionné les meilleurs, rien que pour vous. Bonne lecture !

Les livres à lire :

La collection disparue – Pauline Baer de Perignon (Stock – 20€ – Folio – 9.20€)

“Tout a commencé avec une liste de tableaux griffonnée par un cousin que je connaissais à peine. Sur ce bout de papier, des chefs-d’œuvre impressionnistes, Renoir, Monet, Degas, exposés aujourd’hui dans les plus grands musées du monde, qui ont tous appartenu un jour à mon arrière-grand-père, Jules Strauss. Je ne connaissais rien de son histoire, ni de sa collection disparue. Ces quelques mots notés à la hâte allaient changer ma vie, me conduire du Louvre au musée de Dresde, des archives de la Gestapo au Ministère de la Culture. Pendant trois ans, avec pour tout bagage ma curiosité et un goût prononcé pour les énigmes, je me suis lancée sur la trace de mes ancêtres, à la recherche de Jules Strauss, et d’une histoire qui ne m’a pas été transmise. Que s’est-il passé en 1942 ? Que restait-il de sa collection lorsque l’appartement familial fut perquisitionné par les nazis ? Je ne suis pas historienne de l’art, j’ai simplement voulu mener une enquête, policière et sentimentale, sur les traces de ma famille, juive, spoliée”.

“Tout a commencé avec une liste de tableaux griffonnée par un cousin que je connaissais à peine. Sur ce bout de papier, des chefs-d’œuvre impressionnistes, Renoir, Monet, Degas, exposés aujourd’hui dans les plus grands musées du monde, qui ont tous appartenu un jour à mon arrière-grand-père, Jules Strauss. Je ne connaissais rien de son histoire, ni de sa collection disparue. Ces quelques mots notés à la hâte allaient changer ma vie, me conduire du Louvre au musée de Dresde, des archives de la Gestapo au Ministère de la Culture. Pendant trois ans, avec pour tout bagage ma curiosité et un goût prononcé pour les énigmes, je me suis lancée sur la trace de mes ancêtres, à la recherche de Jules Strauss, et d’une histoire qui ne m’a pas été transmise. Que s’est-il passé en 1942 ? Que restait-il de sa collection lorsque l’appartement familial fut perquisitionné par les nazis ? Je ne suis pas historienne de l’art, j’ai simplement voulu mener une enquête, policière et sentimentale, sur les traces de ma famille, juive, spoliée”.

C’est le livre paru le plus récemment chez nous. La Collection disparue raconte l’enquête de l’autrice, Pauline Baer de Perignon pour découvrir un pan oublié de son histoire familiale. C’est touchant, bien écrit et on découvre, en même temps qu’elle, l’histoire de cet arrière-grand-père incroyable. Le livre se lit comme un roman avec de nombreux rebondissements mais tout est vrai. C’est de mes préférés sur le sujet !

21 rue la Boétie – Anne Sinclair (Livre de poche – 7.70€)

« Vos quatre grands-parents sont-ils français ? » me demanda le-monsieur-de-derrière-le-comptoir. Cette question, on l’avait posée pour la dernière fois à ceux qui devaient bientôt monter dans un train, venant de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande ou du Vel d’Hiv… et cela suffit à raviver en moi le souvenir de mon grand-père, Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie se trouvait au 21, rue La Boétie. Attirée, malgré moi, par cette adresse et par l’histoire tragique qui y est attachée, j’ai eu soudain envie de revisiter la légende familiale. […] J’ai voulu comprendre l’itinéraire de ce grand-père lumineux, intime de Picasso, de Braque, de Matisse, de Léger, devenu paria sous Vichy. […] Ce livre raconte son histoire qui, indirectement, est aussi la mienne. A. S.

« Vos quatre grands-parents sont-ils français ? » me demanda le-monsieur-de-derrière-le-comptoir. Cette question, on l’avait posée pour la dernière fois à ceux qui devaient bientôt monter dans un train, venant de Pithiviers, de Beaune-la-Rolande ou du Vel d’Hiv… et cela suffit à raviver en moi le souvenir de mon grand-père, Paul Rosenberg, ami et conseiller des peintres, dont la galerie se trouvait au 21, rue La Boétie. Attirée, malgré moi, par cette adresse et par l’histoire tragique qui y est attachée, j’ai eu soudain envie de revisiter la légende familiale. […] J’ai voulu comprendre l’itinéraire de ce grand-père lumineux, intime de Picasso, de Braque, de Matisse, de Léger, devenu paria sous Vichy. […] Ce livre raconte son histoire qui, indirectement, est aussi la mienne. A. S.

Certains connaissent peut-être Anne Sinclair comme l’ex-femme de l’homme politique Dominique Strauss-Kahn. En tout cas, moi, c’était le cas avant la lecture de ce livre. Un peu comme pour Pauline Baer de Perignon, Anne Sinclair raconte l’histoire, non pas de son arrière-grand père mais de son grand-père pendant la Seconde Guerre Mondiale. Contrairement à l’autrice de La Collection Disparue, Anne Sinclair à bien connu l’homme dont elle parle et son histoire qu’elle a en partie vécue. On découvre à la fois l’histoire du galériste très connu à son époque mais aussi celle de ses locaux réquisitionnés par les nazis et transformés pour devenir l’Institut des Questions juives.

Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la lecture de ce livre et celle de cet article très complet réalisé par Télérama : Que s’est-il vraiment passé au 21 rue La Boétie, dans la mythique galerie Rosenberg ?

L’Oréal a pris ma maison – Monica Waitzfelder (Hachette Littératures – 22.80€)

” L’Oréal a pris ma maison ” : cet étrange leitmotiv, si souvent entendu dans la bouche de sa mère, a marqué l’enfance de Monica Waitzfelder. C’est pour en percer le mystère que la jeune femme se lance dans une véritable enquête policière. Elle découvre un passé tragique : ses grands-parents, les Rosenfelder, ont possédé une propriété, à Karlsruhe en Allemagne. Ils ont dû l’abandonner en 1937, ainsi que tous leurs biens, pour se réfugier en France avec leur jeune enfant, la mère de Monica : juifs, ils subissent persécutions, spoliations et sont victimes de la Shoah. Après la guerre, tous les biens ne sont pas restitués : sur l’emplacement de rêve de la maison des Rosenfelder, au cœur de Karlsruhe, l’entreprise de cosmétiques L’Oréal a construit son siège social allemand. Aujourd’hui, devenu l’un des plus grands groupes mondiaux et ayant fait la richesse de la famille de ses fondateurs, L’Oréal refuse encore de reconnaître les faits. Le passé politique trouble de ses premiers dirigeants, acteurs d’une extrême droite proche de l’idéologie nazie, continue de peser sur le présent. L’enquête de Monica Waitzfelder, appuyée sur des documents d’époque, est un témoignage stupéfiant qui mêle souvenirs douloureux, vies brisées et grande histoire.

” L’Oréal a pris ma maison ” : cet étrange leitmotiv, si souvent entendu dans la bouche de sa mère, a marqué l’enfance de Monica Waitzfelder. C’est pour en percer le mystère que la jeune femme se lance dans une véritable enquête policière. Elle découvre un passé tragique : ses grands-parents, les Rosenfelder, ont possédé une propriété, à Karlsruhe en Allemagne. Ils ont dû l’abandonner en 1937, ainsi que tous leurs biens, pour se réfugier en France avec leur jeune enfant, la mère de Monica : juifs, ils subissent persécutions, spoliations et sont victimes de la Shoah. Après la guerre, tous les biens ne sont pas restitués : sur l’emplacement de rêve de la maison des Rosenfelder, au cœur de Karlsruhe, l’entreprise de cosmétiques L’Oréal a construit son siège social allemand. Aujourd’hui, devenu l’un des plus grands groupes mondiaux et ayant fait la richesse de la famille de ses fondateurs, L’Oréal refuse encore de reconnaître les faits. Le passé politique trouble de ses premiers dirigeants, acteurs d’une extrême droite proche de l’idéologie nazie, continue de peser sur le présent. L’enquête de Monica Waitzfelder, appuyée sur des documents d’époque, est un témoignage stupéfiant qui mêle souvenirs douloureux, vies brisées et grande histoire.

C’est une enquête complétement folle que propose ce livre. L’Oréal, tout le monde connait. Mais leur passé sombre ? Très peu. Le livre est bien écrit, très bien documenté (les documents cités sont inclus) et laisse le lecteur sans voix à plusieurs moments. C’est un témoignage peu connu mais que je vous recommande vraiment. Le livre est en impression à la demande. Vous ne le trouverez donc pas forcément directement en librairie mais vous pouvez toujours le commander !

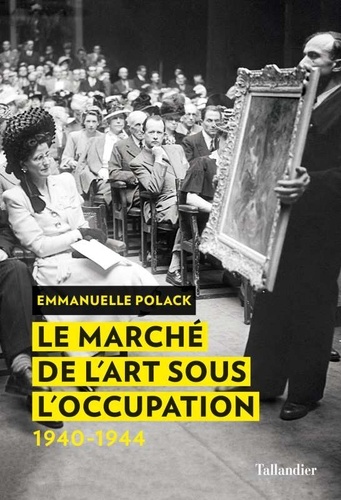

Le Marché de l’art sous l’occupation – Emmanuelle Polack (Tallandier – 21.50€ – Version poche – 10€)

Sous l’Occupation, le marché de l’art en France a été florissant. Jusqu’en 1944, tous les biens appartenant à des familles juives sont systématiquement saisis. Les produits de ces pillages, ce sont les milliers de peintures, de sculptures, d’objets d’art ou de meubles rares. Destinées au musée de Hitler à Linz ou à la collection de Goering, certaines œuvres modernes dites ” dégénérées ” sont dispersées aux enchères à l’Hôtel Drout. Les galeristes, les antiquaires, les marchands, les experts, les particuliers et toutes sortes d’intermédiaires travaillant pour les Allemands y viennent afin d’acquérir à bas prix des toiles dont ils ne peuvent que soupçonner qu’elles ont été volées. Des familles juives, dont de grands collectionneurs, mais aussi des francs-maçons et des opposants au IIIe Reich sont systématiquement spoliés. Un transfert d’œuvres d’art va s’organiser, le tout dans un milieu interlope. Les enrichis du marché noir veulent convertir ou blanchir l’argent et trouvent dans l’art une valeur refuge. Il y a aussi une nouvelle clientèle, dont les Allemands qui se trouvent à Paris. La monnaie allemande est très forte par rapport au franc et l’on observe un afflux de marchandises, car les familles juives tentent d’échanger des œuvres d’art contre des liquidités afin de fuir. Certaines œuvres modernes, considérées comme proscrites par le IIIe Reich vont avoir des coûts moindres. Mais les marchands allemands ne s’y trompent pas, ce sont en majorité des historiens de l’art, et savent que ces œuvres ont une vraie valeur artistique. S’appuyant sur des archives françaises, américaines et allemandes, Emmanuelle Polack s’emploie à mener l’enquête sur le marché de l’art à Paris et à Nice où trafics, vols et recels d’œuvres d’art se sont multipliés.

Sous l’Occupation, le marché de l’art en France a été florissant. Jusqu’en 1944, tous les biens appartenant à des familles juives sont systématiquement saisis. Les produits de ces pillages, ce sont les milliers de peintures, de sculptures, d’objets d’art ou de meubles rares. Destinées au musée de Hitler à Linz ou à la collection de Goering, certaines œuvres modernes dites ” dégénérées ” sont dispersées aux enchères à l’Hôtel Drout. Les galeristes, les antiquaires, les marchands, les experts, les particuliers et toutes sortes d’intermédiaires travaillant pour les Allemands y viennent afin d’acquérir à bas prix des toiles dont ils ne peuvent que soupçonner qu’elles ont été volées. Des familles juives, dont de grands collectionneurs, mais aussi des francs-maçons et des opposants au IIIe Reich sont systématiquement spoliés. Un transfert d’œuvres d’art va s’organiser, le tout dans un milieu interlope. Les enrichis du marché noir veulent convertir ou blanchir l’argent et trouvent dans l’art une valeur refuge. Il y a aussi une nouvelle clientèle, dont les Allemands qui se trouvent à Paris. La monnaie allemande est très forte par rapport au franc et l’on observe un afflux de marchandises, car les familles juives tentent d’échanger des œuvres d’art contre des liquidités afin de fuir. Certaines œuvres modernes, considérées comme proscrites par le IIIe Reich vont avoir des coûts moindres. Mais les marchands allemands ne s’y trompent pas, ce sont en majorité des historiens de l’art, et savent que ces œuvres ont une vraie valeur artistique. S’appuyant sur des archives françaises, américaines et allemandes, Emmanuelle Polack s’emploie à mener l’enquête sur le marché de l’art à Paris et à Nice où trafics, vols et recels d’œuvres d’art se sont multipliés.

Cet essai est le plus complet sur le sujet du marché de l’art pendant l’Occupation et, par conséquent, sur la spoliation. C’est passionnant, rempli d’informations, très complet et ça se lit très bien que l’on soit amateur d’art ou non ! Si vous voulez lire un livre qui parle à la fois des musées et des collections privées, c’est celui-ci qu’il vous faut !

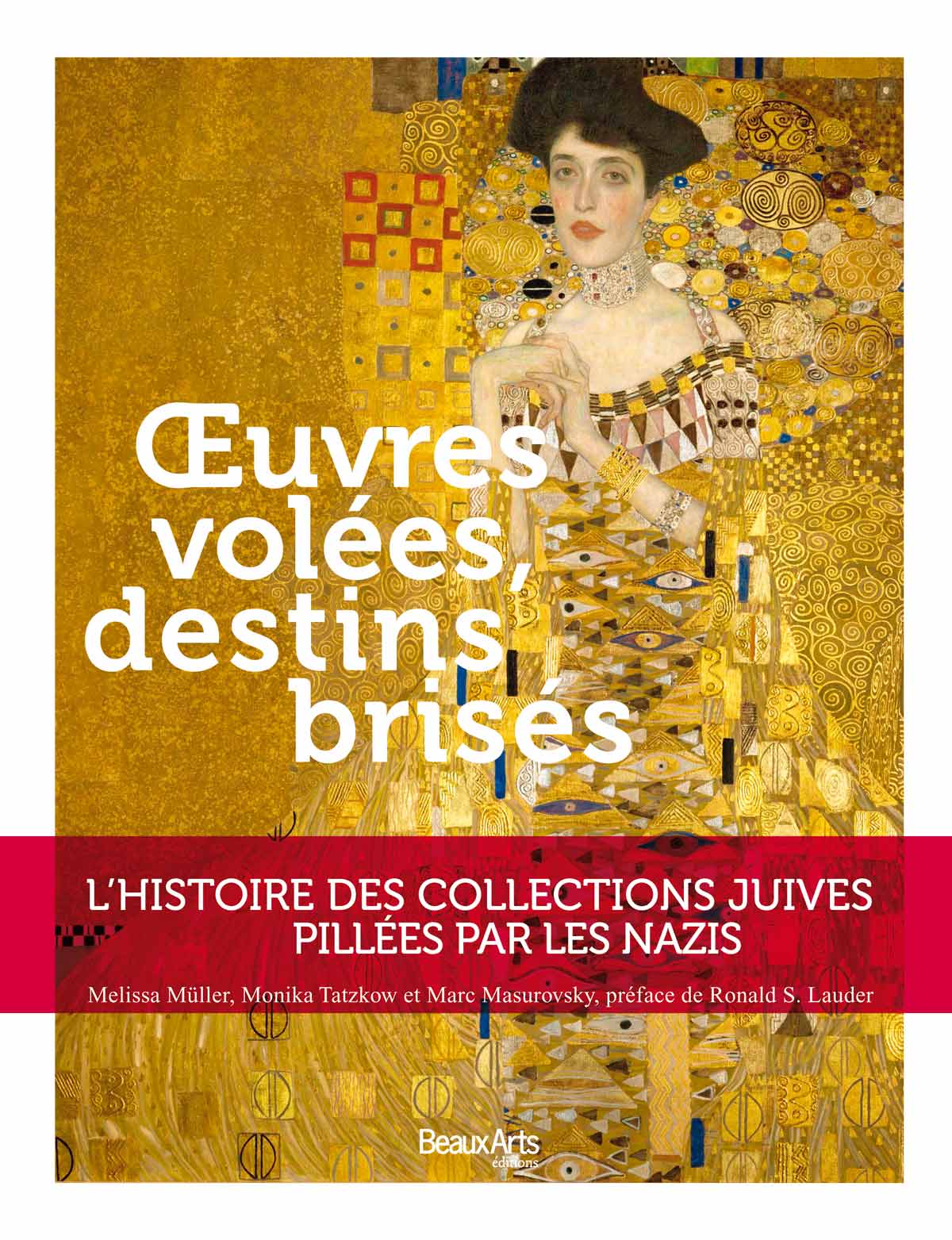

Œuvres volées, destins brisés, l’histoire des collections juives pillées par les nazis – Collectif (Beaux-Arts éditions – plus édité)

Dès le début du XIXe siècle se constituent, dans toute l’Europe, de fabuleuses collections d’œuvres et d’objets d’art, rassemblés par de grandes familles d’industriels, de banquiers ou de diplomates juifs. Les nazis prennent le pouvoir en Allemagne en 33, en Autriche en 38 et envahissent la France en 40. Pour les propriétaires de ces collections, c’est bientôt l’arrestation, la déportation ou l’exil. Dans un premier temps, ces oeuvres sont détruites, dispersées ou cédées à des prix dérisoires contre l’assurance d’un laissez-passer. Puis saisies, confisquées, revendues par le pouvoir hitlérien. Ces trésors semblaient perdus à jamais pour de nombreuses familles. Au terme d’une longue enquête, les auteurs d’OEuvres volées, destins brisés démontent avec minutie l’impressionnante machine à piller des nazis dans toute l’Europe, et racontent l’histoire tragique des plus grandes familles de collectionneurs juifs : Rothschild, Mendelssohn, Bloch-Bauer, Seligmann, Kann, Bernheim, mais aussi le combat – parfois vain – des survivants et de leurs descendants pour récupérer ce qui revient de droit à leur famille. Un travail d’enquête unique sur un sujet qui reste brûlant.

Dès le début du XIXe siècle se constituent, dans toute l’Europe, de fabuleuses collections d’œuvres et d’objets d’art, rassemblés par de grandes familles d’industriels, de banquiers ou de diplomates juifs. Les nazis prennent le pouvoir en Allemagne en 33, en Autriche en 38 et envahissent la France en 40. Pour les propriétaires de ces collections, c’est bientôt l’arrestation, la déportation ou l’exil. Dans un premier temps, ces oeuvres sont détruites, dispersées ou cédées à des prix dérisoires contre l’assurance d’un laissez-passer. Puis saisies, confisquées, revendues par le pouvoir hitlérien. Ces trésors semblaient perdus à jamais pour de nombreuses familles. Au terme d’une longue enquête, les auteurs d’OEuvres volées, destins brisés démontent avec minutie l’impressionnante machine à piller des nazis dans toute l’Europe, et racontent l’histoire tragique des plus grandes familles de collectionneurs juifs : Rothschild, Mendelssohn, Bloch-Bauer, Seligmann, Kann, Bernheim, mais aussi le combat – parfois vain – des survivants et de leurs descendants pour récupérer ce qui revient de droit à leur famille. Un travail d’enquête unique sur un sujet qui reste brûlant.

Ce livre regroupe l’histoire des familles dont les collections ont été pillées pendant la Seconde Guerre Mondiale. Indisponible à la vente, j’ai galéré pour l’avoir mais il vaut le coup. Notamment pour son chapitre sur Adèle Bloch-Bauer et son portrait le plus célèbre peint par Klimt dont l’histoire vous est contée dans le film La Femme au Tableau. Je crois que c’est l’histoire qui m’a le plus marquée. Le livre est passionnant et si vous mettez la main dessus, foncez !

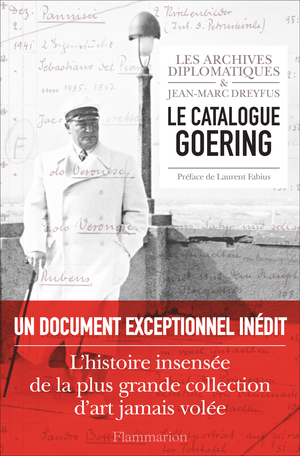

Le Catalogue Goering – Les archives diplomatiques et Jean-Marc Dreyfus (Flammarion – 29€)

Récemment extrait des archives du Quai d’Orsay, le Catalogue Goering est un document exceptionnel. Il s’agit de la liste complète des tableaux qui formèrent la collection rassemblée par le numéro deux du nazisme dans sa propriété de Carinhall, non loin de Berlin. Habilement conseillé par des historiens d’art, Goering profita de son pouvoir sans limites, de l’immense fortune qu’il accumula par la persécution et l’assassinat des Juifs pour assouvir sa passion de l’art et son goût pour la peinture occidentale, les grands artistes flamands du XVIIe siècle, les peintures allemandes du XVIIe siècle, mais aussi l’art classique français et italien. A la fin de la guerre, une partie des œuvres fut retrouvée par les troupes américaines et le gouvernement français tenta de récupérer celles qui avaient été pillées en France. Rose Valland, attachée de conservation au musée du jeu de Paume, œuvra sans répit à la mission de recherches, aux côtés des Monuments Men. Le Catalogue Goering raconte, à travers l’inventaire des œuvres volées, l’histoire de leur collecte puis la recherche des propriétaires après-guerre – tous n’ont pas encore été retrouvés. L’historien Jean-Marc Dreyfus renoue ici les fils de l’enquête en même temps que les équipes des Archives diplomatiques décryptent cet étonnant catalogue.

Récemment extrait des archives du Quai d’Orsay, le Catalogue Goering est un document exceptionnel. Il s’agit de la liste complète des tableaux qui formèrent la collection rassemblée par le numéro deux du nazisme dans sa propriété de Carinhall, non loin de Berlin. Habilement conseillé par des historiens d’art, Goering profita de son pouvoir sans limites, de l’immense fortune qu’il accumula par la persécution et l’assassinat des Juifs pour assouvir sa passion de l’art et son goût pour la peinture occidentale, les grands artistes flamands du XVIIe siècle, les peintures allemandes du XVIIe siècle, mais aussi l’art classique français et italien. A la fin de la guerre, une partie des œuvres fut retrouvée par les troupes américaines et le gouvernement français tenta de récupérer celles qui avaient été pillées en France. Rose Valland, attachée de conservation au musée du jeu de Paume, œuvra sans répit à la mission de recherches, aux côtés des Monuments Men. Le Catalogue Goering raconte, à travers l’inventaire des œuvres volées, l’histoire de leur collecte puis la recherche des propriétaires après-guerre – tous n’ont pas encore été retrouvés. L’historien Jean-Marc Dreyfus renoue ici les fils de l’enquête en même temps que les équipes des Archives diplomatiques décryptent cet étonnant catalogue.

Si vous lisez des livres sur le sujet de la spoliation, le catalogue Goering est un point qui revient souvent. Ce livre est un moyen d’en savoir plus mais aussi une possibilité de se rendre un peu compte de l’ampleur du pillage. C’est une brique, mais la majeure partie consiste en un véritable catalogue reprenant les œuvres volées par Goering au fil de la guerre.

Lire un extrait

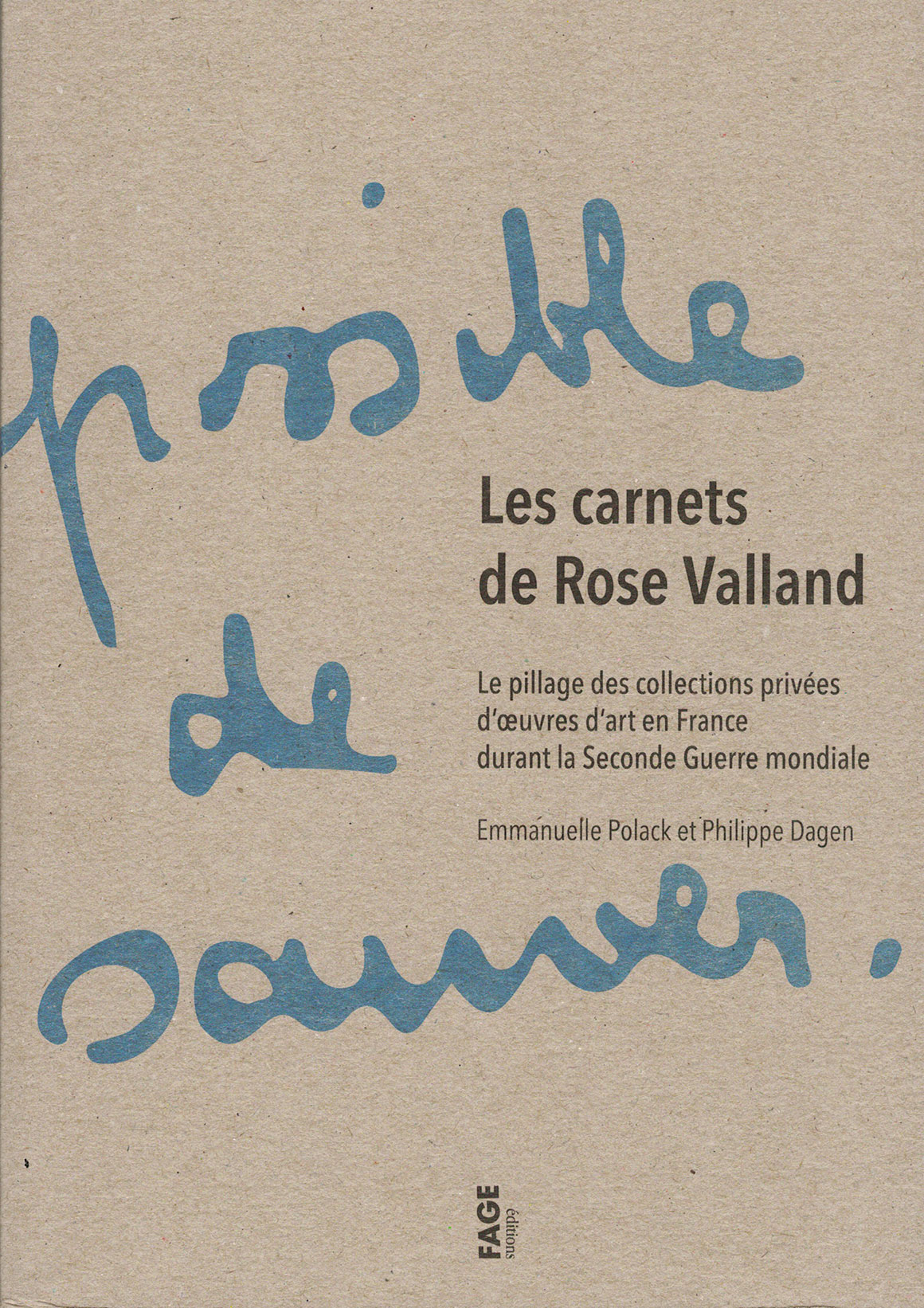

Les carnets de Rose Valland – Emmanuelle Polack et Philippe Dagen (Fage – 24€)

Voici pour la première fois publiées les notes manuscrites de Rose Valland (1898-1980), inédites à ce jour, accompagnées d’un appareil critique et documentaire.

Voici pour la première fois publiées les notes manuscrites de Rose Valland (1898-1980), inédites à ce jour, accompagnées d’un appareil critique et documentaire.

À partir de mars 1941, Rose Valland, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume, est l’unique témoin français des exactions perpétrées par une organisation culturelle du parti nazi dirigée par le ministre du Reich Alfred Rosenberg, sous l’autorité personnelle d’Adolf Hitler.

La mission principale de l’Einsatzstab Rosenberg (E.R.R) consiste dans le repérage et la confiscation des collections d’œuvres d’art juives – mais pas uniquement -, en France, Belgique et Hollande : le pillage des galeries d’art, des commerces d’antiquités et des habitations particulières mais également l’enlèvement de maints dépôts faits en banque. Grâce à Rose Valland, le quotidien ignoble de la spoliation apparaît ici au grand jour.

C’est probablement l’un des livres les plus importants de cette sélection. Les notes originales de Rose Valland. Les éditions Fage ont eu l’excellente idée de les proposer à la publication. Un moyen de mieux se rendre compte du travail pharaonique de Rose Valland. Pas besoin de vous dire que c’est, bien entendu, un indispensable !

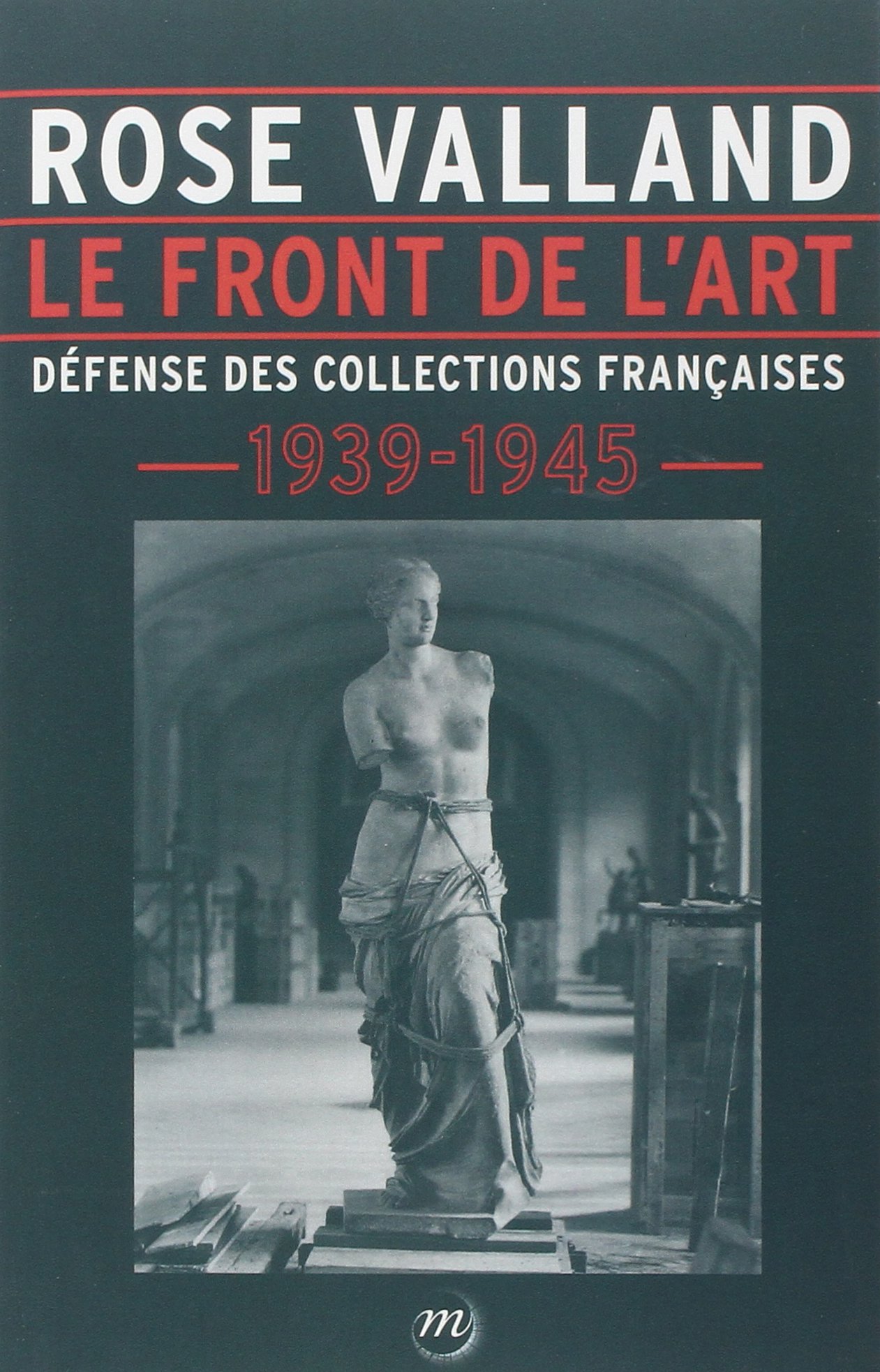

Le Front de l’Art – Rose Valland (RMN – 22€)

Rose Valland (1898-198U) a mené au sein au Jeu de Paume, où elle était attachée de conservation, une action de résistance qui a permis la récupération d’un important nombre d’œuvres d’art spoliées durant l’Occupation. Le service allemand chargé des spoliations, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), dirigé par Alfred Rosenberg, est installé au Jeu de Paume où transitent les œuvres pillées par les nazis avant d’être envoyées en Allemagne. Sur le front de l’art, comme on l’est sur la ligne de front d’une bataille, Rose Valland dresse, au risque de sa vie, un inventaire minutieux de toutes les informations concernant les mouvements des œuvres, leur provenance et leur lieu de destination. Après la Libération de Paris, devenue capitaine dans la 1re armée française, elle est membre de la Commission pour la récupération artistique et travaille avec les officiers des Monuments, Fine Arts and Archives (les Monuments Men) à la reconstitution du trajet des œuvres. En 1961, Rose Valland publie un récit clair, documenté et impartial de ces années noires, Le Front de l’art – Défense des collections françaises, 1939-1945. La présente réédition de ce témoignage majeur est accompagnée d’un appareil critique établi par une équipe de chercheurs, conservateurs et archivistes spécialistes de la question de la spoliation des œuvres d’art dans les collections publiques et privées pendant l’Occupation, et de leur récupération après la Libération.

Rose Valland (1898-198U) a mené au sein au Jeu de Paume, où elle était attachée de conservation, une action de résistance qui a permis la récupération d’un important nombre d’œuvres d’art spoliées durant l’Occupation. Le service allemand chargé des spoliations, l’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), dirigé par Alfred Rosenberg, est installé au Jeu de Paume où transitent les œuvres pillées par les nazis avant d’être envoyées en Allemagne. Sur le front de l’art, comme on l’est sur la ligne de front d’une bataille, Rose Valland dresse, au risque de sa vie, un inventaire minutieux de toutes les informations concernant les mouvements des œuvres, leur provenance et leur lieu de destination. Après la Libération de Paris, devenue capitaine dans la 1re armée française, elle est membre de la Commission pour la récupération artistique et travaille avec les officiers des Monuments, Fine Arts and Archives (les Monuments Men) à la reconstitution du trajet des œuvres. En 1961, Rose Valland publie un récit clair, documenté et impartial de ces années noires, Le Front de l’art – Défense des collections françaises, 1939-1945. La présente réédition de ce témoignage majeur est accompagnée d’un appareil critique établi par une équipe de chercheurs, conservateurs et archivistes spécialistes de la question de la spoliation des œuvres d’art dans les collections publiques et privées pendant l’Occupation, et de leur récupération après la Libération.

En plus des Carnets, Le Front de l’Art est l’autre livre majeur de cette liste. Ecrit par Rose Valland après la guerre, c’est un incontournable. Rose y raconte son parcours et son travail de résistance pendant la guerre ainsi que son travail pour retrouver et redonner les œuvres volées à leur propriétaire. Le seul livre qui permet vraiment de se faire une idée de qui était Rose Valland.

Rose Valland, L’espionne à l’oeuvre – Jennifer Lesieur (Robert Laffont – 19.50€)

Le récit inédit de la femme qui sauva soixante mille œuvres d’art pillées par les nazis.

Le récit inédit de la femme qui sauva soixante mille œuvres d’art pillées par les nazis.

Cette femme a sauvé plus de soixante mille œuvres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais personne ne connaît son nom : Rose Valland.

Lorsque Goering débarque à Paris pour se servir parmi les collections spoliées aux Juifs, elle est là, qui espionne, fondue dans le décor, insoupçonnable. Elle voit et note tout. Les titres, les artistes, les propriétaires, les origines et les destinations. Au risque d’être fusillée ou déportée.

Elle poursuit sa mission de justice jusqu’à sa mort, mais son obsession du secret touche jusqu’à sa vie privée, jugée inavouable.

Pour résister, il faut savoir disparaître.

Le roman de sa vie lui redonne sa place dans l’Histoire.

En dehors des Carnets et du Front de l’art donc les publications datent ou ont été discrètes, il n’existait rien sur Rose Valland. Je suis contente de pouvoir dire aujourd’hui que ce n’est plus le cas. Grâce à Jennifer Lesieur, il est désormais possible de lire une biographie de cette héroïne trop peu connue. Le livre se lit comme un roman. Très documenté, on suit avec passion le parcours de Rose et des alliés. C’est un très bon livre qui donne envie d’en découvrir plus. Jennifer Lesieur ne s’attarde pas uniquement sur le parcours de résistante mais aussi sur la vie privée de Rose. On y découvre une femme lesbienne, vivant en couple, très discrète (ce qui explique aussi le peu d’archives que l’on a sur elle), qui n’a eu de cesse de franchir les barrières d’un monde réfractaire aux femmes.

Monuments Men – Robert M. Edsel (Folio – 10.20€)

A peine un pays conquis, les armées d’Hitler se livraient au pillage systématique des plus belles collections d’art – des familles juives entre autres – en confisquant au nom du Führer des Michel-Ange, des Vinci, des Van Eyck ou encore des Vermeer avec le projet de construire le plus extraordinaire des musées à Linz, sa ville natale.

A peine un pays conquis, les armées d’Hitler se livraient au pillage systématique des plus belles collections d’art – des familles juives entre autres – en confisquant au nom du Führer des Michel-Ange, des Vinci, des Van Eyck ou encore des Vermeer avec le projet de construire le plus extraordinaire des musées à Linz, sa ville natale.

Dès 1941, Eisenhower crée un groupe d’experts (Les Monuments Men) afin de protéger les trésors américains. En 1944, ce groupe élargi à treize nationalités, composés de conservateurs, de professeurs d’histoire de l’art, d’architectes, d’archiviste va accompagner les armées de la libération afin de protéger le patrimoine architectural européen et de récupérer les milliers d’œuvres enlevées par les nazis.

Robert Edsel a tout particulièrement suivi les aventures de neuf hommes et d’une femme. George Stout, l’un des initiateurs du projet au courage et au charisme hors normes, JJ Rorimer qui deviendra le futur directeur du Metropolitan Museum of Art et découvrira dans le château de Neuschwanstein des milliers de tableaux, Jacques Jaujard, le directeur des Musées Nationaux qui réussira à protéger le Louvre et les trésors nationaux… et surtout l’étonnante Rose Vaillant, véritable héroïne qui au jeu de Paume établira secrètement la liste des mouvements des œuvres vers l’Allemagne.

Des plages du D-Day aux réserves des plus grands musées, des châteaux de Bavière au Nid d’aigle de Berchtesgaden, des mines de Merkers à celles de Altaussé, Robert Edsel nous fait participer à la plus extraordinaire et dangereuse chasse aux trésors du XXe siècle.

Vous connaissez probablement le film dont on voit l’affiche sur la couverture. Bon divertissement, il résume très rapidement l’histoire de ses hommes et femmes sans qui le monde de l’art ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Des hommes qui n’auraient rien pu faire sans le travail de Rose Valland (son rôle dans le film est d’ailleurs bien trop effacé, c’est un vrai souci). Ce livre raconte plus en détail cette partie oubliée de la Seconde Guerre Mondiale en se concentrant du coup du côté américain.

Le film à voir :

La Femme au tableau de Simon Curtis

(Adapté du livre The Lady in Gold (non traduit à français) de Anne-Marie O’connor)

(Adapté du livre The Lady in Gold (non traduit à français) de Anne-Marie O’connor)

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui raconte sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Mais l’Autriche n’entend évidemment pas rendre la Joconde autrichienne à sa propriétaire légitime… Faute de recours, ils décident d’intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire.

Ce film, je l’ai découvert totalement par hasard. J’aimais beaucoup le casting alors je me suis laissée tenter. Et j’ai adoré de bout en bout. Basé sur une histoire vraie, il raconte à la fois la spoliation des biens juifs par les nazis pendant la guerre mais aussi le combat des descendants pour récupérer les œuvres appartenant à leur famille. Et c’est un des combats les plus connus, à la hauteur de la réputation du tableau concerné qui est raconté ici. Le film est tiré d’un livre inédit chez nous mais disponible en anglais si jamais vous avez envie d’en savoir plus (je l’ai acheté mais pas encore lu). La Femme au Tableau est disponible en DVD et en Blu-ray et en location sur Amazon Prime.